Stable Diffusionをローカル環境で快適に使いたいと考えたとき、どのようなPCを選べばよいか迷っていませんか?

画像生成AIの分野では、推奨スペックに合った高性能なグラフィックボードが必須です。しかし、市場には多くの種類があり、どれが自分に適しているか迷ってしまうことも。

そこで本記事では、画像生成AIに最適なPCを厳選しStable Diffusionにおける必要スペックやパーツの性能・価格、おすすめのBTOパソコンやお得にパーツ購入をする方法などを紹介します。

- 自分に合ったGPUとVRAM容量の選び方

- メモリやストレージなど推奨スペックの目安

- RTX 5000シリーズを使ったコスパの良い構成例

- デスクトップとノートPCのどちらが適しているか

Stable diffusionおすすめデスクトップPCの選び方

触ってみる程度ならVRAM8GBのグラボでもいいが、それならPCを新調するお金でMidjourney, Novel AIに課金したほうが良いです。グラボのVRAMを12GBにするメリットは下記の通り。

- 高解像度・生成速度に影響がある

- 独自のモデル学習が可能

- 今後出て来るであろう他のAIツールも触れる

- クリエイティブ系のアプリも快適になる

Stable diffusionを使い始めたときのPCのグラボはGTX1070ti(8GB)でも512×512サイズの画像の生成できました。

しかし、画像サイズをあげたり高画質のモデルを選択すると1枚の生成でも2~3分かかることもあり、モデルの学習もできない、さらに今後出て来るであろうAIツールを使う上でネックになる可能性があるのでこれからPCを新調する人にはグラボのVRAM12GB以上を推奨。

デスクトップPC以外にVRAM4GBのGTX1650ti搭載ノートPCを所有しており、試しにStable Diffusionインストールしてみたが動作させるためにあらゆる制限を設定でしないといけない割にまともな画像が生成できないので使い物にならなりませんでした。

性能面でもパーツの変更もしやすいメンテナンス性でもデスクトップPCがおすすめです。

stable diffusion 推奨スペックにおすすめのGPU(グラフィックボード)

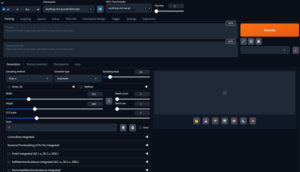

Stable Diffusionを快適に動かすためには、PC全体のバランスが重要です。中でもグラフィックボード(GPU)の性能とVRAM容量は最も大きな影響を与える要素です。

現在のおすすめは、RTX 5000シリーズのGPUでVRAMが12GB以上のモデルです。

まず、GPUは画像生成の処理を担当するため、RTX 5070や5070 Ti、さらにはRTX 5060 Ti(16GB)といったモデルが実用的です。

これらのGPUは新世代のGDDR7メモリを搭載しており、前世代よりも帯域幅が大きく向上しています。その結果、高解像度画像やLoRAトレーニング時の安定性が高まります。

次に、メインメモリ(RAM)は16GB以上が最低ラインです。追加学習や複数タブでの作業を考慮するなら、32GBを選んでおいた方が安心です。RAMが不足していると、生成処理中に停止したり、モデルの切り替えに時間がかかることがあります。

ストレージにはNVMe接続のSSDを1TB以上搭載することを推奨します。

Stable Diffusionでは複数のモデルや学習ファイルを扱うため、保存容量がすぐに埋まってしまうことがあります。また、読み書き速度が速いことで、モデルの読み込みやキャッシュ処理の待ち時間も短縮されます。

CPUについてはCore i5シリーズで十分ですが、他の作業やAdobeなどのクリエイティブアプリ等の使用を想定しているのなら、Core i7-14700FやRyzen 7 7700Xなどのミドル〜ハイレンジにしましょう。

また、画像生成のほとんどはGPUに依存しますが、処理開始時やUI操作時の快適性はCPUの影響も受けます。

グラボメーカーNVIDIAとRadeonならNVIDIAを選ぶ

| 用途 | 品番 | VRAM | 価格 |

| 入門 | RTX3060 12GB | 12GB | ¥42,800~ |

| RTX5060 Ti 16GB | 16GB | ¥79,800~ | |

| ミドルスペック | RTX5070 | 12GB | ¥98,000~ |

| RTX5070 Ti | 16GB | ¥147,800~ | |

| ハイスペック | RTX5080 | 16GB | ¥188,000~ |

| RTX5090 | 32GB | ¥440,000~ |

Stable Diffusionを使うなら現状はNVIDIA一択になっている。GPUはAIの肝なので今後のアップデートやAMDの対応で選択肢が増えてコストが下がることに期待。

AMDのグラボRadeonでもOSをUbuntuにしたり、公式が提供している「AI QuickSet」をインストールするなどひと手間加えると生成できるようになります。

しかし、今も画像生成速度はNVIDIA製が早いので特別な理由がない限りNVIDIAを選びましょう。

A4000とA6000は業務用GPUと呼ばれるもので特にA6000はVRAM48GBと最高峰のグラボで4Kサイズの画像が生成できるスペックになります。ただし、Aシリーズは安定動作を売りにしている業務用で価格が高いのでRTXシリーズを選ぶ方がコスパが良いです。

状態の良いRTX4070 superやRTX4070Ti superが中古であれば選択肢に入れても良いと思います。

512×512サイズの画像を10枚生成したときの速度の比較

速度の参考:もちろぐ

1024×1536サイズの画像をHires.Fixアップスケーリングを使用して解像度の高い10枚生成したときの速度の比較

速度の参考:もちろぐ

画像サイズが小さく、高解像度でない場合は生成秒数と価格が見合わない場合が多いですが、画像サイズと高解像度を上げると性能差が生成秒数にもろに出てくるのがわかります。

結局おすすめのグラボは何?

- これからAI画像生成をなるべく安く始めたい!

- RTX3060がおすすめ

- AI特化でコスパが良いグラボ

- RTX5060 Ti 16gbモデル

- コスパよく生成速度が早いものがいい!

- RTX5070がおすすめ

- 最強の環境を構築。AIの進化にも対応できる、なんでもできるようにしたい!

- RTX5090がおすすめ

Stable Diffusion初心者におすすめのPCスペックは?

Stable Diffusionに最適なPC構成を選ぶ際には、RTX 5000シリーズのミドルクラスGPUを中心に考えるのが現実的です。高い処理性能とコスパのバランスを取りながら、将来的なアップグレードにも対応しやすくなります。

特におすすめなのが、RTX 5070 Ti(VRAM 16GB)やRTX 5060 Ti(VRAM 16GB)です。

これらはDLSS 4やマルチフレーム生成(MFG)に対応しており、Stable Diffusionのような生成AIタスクにおいても高い描画速度を発揮します。

GDDR7メモリの採用により、旧世代と比べて帯域幅が約1.5倍に拡大されており、WQHDクラスの画像生成にも対応可能です。

メモリは32GBを基準にしておくと安心です。特にControlNetやLoRAを同時に扱うケースでは、16GBでは容量不足になることがあります。

さらに、画像生成と並行してブラウザやチャットツールを使用する場面も考えると、余裕をもったメモリ容量が重要です。

ストレージにはNVMe SSD(1TB以上)を搭載し、できればデュアルストレージ構成にして、OSとデータ保存先を分けるとより安定性が増します。生成画像やモデルファイルは容量が大きいため、速度と容量の両立が求められます。

また、電源ユニットにも注意が必要です。たとえばRTX 5060 Tiの最大消費電力は180W、RTX 5070 Tiでは300Wに達するため、600W〜750Wの電源ユニットを選ぶことが望ましいです。将来的なパーツ増設にも対応できます。

以上の構成であれば、Stable Diffusionの主要機能をほぼフル活用できるうえ、AI画像生成の学習用途にも対応可能です。初めての1台としても安心して使えるスペックと言えるでしょう。

Macでstable diffusionを使う推奨スペックは?

MacでStable Diffusionを使用することは可能ですが、現時点ではWindows環境よりも制約が多く、推奨環境としてはやや不向きとされています。とくに処理速度や安定性、GPU支援の対応状況において、Macは注意が必要です。

多くのMacにはNVIDIA製のGPUが搭載されておらず、代わりにApple独自のMシリーズチップ(M1、M2、M3など)が使われています。

これらのチップは統合型GPUを内蔵していますが、Stable DiffusionのようなGPU依存のAI処理に対しては、VRAM(専用GPUメモリ)が確保できないため性能が伸びづらいという課題があります。

たとえば、M1チップ搭載のMacBook Airではモデルの読み込みや画像生成に非常に時間がかかり、メモリ消費量も大きく、動作が不安定になるケースもあります。

M2やM3チップを搭載したハイエンド機であっても、安定して使うには少なくともメモリ32GB以上、できればMac Studioクラスの機種が必要です。

また、Web UIなどの一部機能はmacOS上で正常に動作しないことがあります。CLIP interrogatorやLoRAのトレーニングなどではCPUベースの処理になってしまい、非常に遅くなる傾向があります。

このため、本格的にStable Diffusionを使いたい場合は、RTX 5000シリーズのGPUを搭載したWindowsデスクトップPCを選ぶほうが確実です。

どうしてもMacを使う場合は、あらかじめ制約や非対応機能を理解した上で、使い方を調整する必要があります。

Stable diffusionおすすめデスクトップPC

Stable Diffusionに適したデスクトップPCを選ぶなら、RTX 5000シリーズのGPUを搭載した構成が最も安心です。

ここでは初心者から上級者まで用途別に分けて、代表的な構成を比較します。

入門者向けで最もコスパが良いRTX 5060 Ti(16GB)搭載モデル

このGPUは前世代のRTX 4060 Tiと比べて約28%性能が向上しており、GDDR7メモリの高速化により画像生成処理も快適です。FHD~WQHDまでの用途であれば十分な性能を発揮します。

バランス重視RTX 5070(12GB)やRTX 5070 Ti(16GB)

VRAM容量に余裕があるため、LoRAやControlNetといった追加機能を積極的に使いたい方に向いています。

5070 Tiは帯域幅が896 GB/sと非常に高く、同価格帯の中で優れたフレーム生成能力を持っています。

RTX 5070搭載PC

RTX 5070Ti搭載PC

プロ用途や長期間使い続けるならRTX 5080(16GB)やRTX 5090(32GB)

特にRTX 5090はVRAM帯域幅が1.79 TB/sと圧倒的で、4K生成や重めの学習処理もストレスなくこなせます。ただし価格が大きく跳ね上がるため、用途が明確な方向けです。

RTX 5080搭載PC

RTX 5090搭載PC

自作するならPCパーツのショップをチェックしよう

PCパーツの有名ショップといえば下記のお店

また、価格を比較するなら値段の変化をアラートしてくれる価格comがおすすめ。

また、近くのPCショップの店舗のX(ツイッター)をフォローしておくとセール情報や据え置き品の情報が得られます。

stable diffusionを使うならノートパソコンとデスクトップPCどっち?

Stable Diffusionを本格的に使うなら、デスクトップPCが圧倒的におすすめです。理由は単純で、性能・冷却・拡張性のすべてにおいてノートパソコンよりも優れているからです。

まず、Stable DiffusionはGPUへの依存度が非常に高く、VRAMの容量が画像生成の処理速度や安定性を左右します。

現在のノートパソコンに搭載されるGPUは、同じRTX 5000シリーズの名称でもVRAMが少なく、性能が抑えられているケースが一般的です。

例えば、ノート版RTX 5070はVRAMが8GBの場合もあり、重めのモデルではメモリ不足になる可能性があります。

さらに、ノートPCは冷却性能に限界があり、長時間の画像生成タスクを続けると熱によってパフォーマンスが低下することがあります。

これに対して、デスクトップは大型の冷却機構を搭載でき、安定した高性能を維持しやすいのが大きな強みです。

また、後からのパーツ交換や拡張にも対応しやすく、VRAM容量の大きなGPUへ買い替えたい場合でも対応しやすい点もポイントです。ノートPCではGPUの交換が事実上不可能であるため、購入時点のスペックが長く影響します。

ただし、ノートPCにも持ち運べる利便性という強みがあります。出張先や外出先で使いたい場合には、高性能ノートPCであればある程度の作業はこなせますが、それでも生成速度や安定性には限界があります。

以上を踏まえると、Stable Diffusionをメイン用途として考えるなら、最初からデスクトップPCを選ぶほうがコストパフォーマンスも含めて後悔しにくい選択になります。

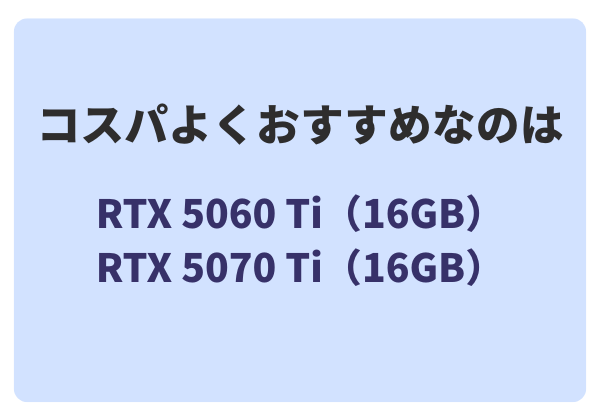

コスパ重視で選ぶRTX 50シリーズ

Stable Diffusion用途でコストパフォーマンスを重視するなら、RTX 50シリーズの中でもRTX 5060 Ti(16GB)とRTX 5070 Ti(16GB)が特におすすめです。価格と性能のバランスが取れており、日常的な生成作業から拡張機能の活用まで幅広く対応できます。

RTX 5060 Tiは、前世代の4060 Tiと比較してCUDAコアやメモリ帯域幅が大きく強化されており、性能は約28%向上しています。

それでいて、価格帯は10万円前後と比較的抑えられており、エントリーユーザーでも手が届きやすい水準です。FHD~WQHDでの画像生成が主な用途であれば、十分に快適な処理速度を実現できます。

もう一段上のRTX 5070 Tiは、GDDR7の高速メモリと16GBの大容量VRAMを備えつつ、価格は15万円前後に設定されています。

このモデルは帯域幅が約900GB/sに達しており、RTX 4080クラスに迫る転送性能があります。LoRAの作成やControlNetの併用といったヘビーな使い方を想定している方には、費用対効果が非常に高い選択肢です。

このように、コスパを重視するなら、「VRAM 16GB × GDDR7 × ミドル~ハイミドル価格帯」の組み合わせです。あえて上位モデルを避けて性能と価格のバランスを重視することで、必要十分な構成を手頃な予算で手に入れることができます。

早めに買うべき理由と価格動向

RTX 50シリーズの導入を検討しているなら、なるべく早めの購入をおすすめします。特に円安の進行や在庫状況を考慮すると、後回しにするほど価格が上がるリスクが高まっているからです。

実際、RTX 50シリーズのMSRP(米ドル建ての定価)はRTX 40シリーズよりも下がっているモデルが多いにも関わらず、日本国内の実売価格はむしろ上昇傾向にあります。

これは主に為替の影響によるもので、たとえばRTX 5080の米国価格は999ドルに設定されていますが、国内では20万円前後が相場となっています。

さらに、現在は発売初期のため在庫が比較的安定していますが、今後は人気モデルを中心に品薄が続き、価格が上振れする可能性があります。

とくにRTX 5070 TiやRTX 5060 Tiといったミドルクラス帯は需要が高く、早期に入手しておくことが賢明です。

もう一つの理由は、現行のRTX 4000シリーズが在庫限りで終売に向かっている点です。NVIDIAはRTX 50シリーズへの完全移行を進めており、旧世代との併売は行わない方針です。つまり、価格を抑えた旧モデルで様子を見るという選択肢も残り時間が少ないと言えます。

このように考えると、Stable Diffusion用途で確実に必要な性能を確保したいのであれば、「今が底値」になる可能性が高い時期に早めに行動するのが理にかなっています。後悔しない選択をするためにも、必要なスペックを見極めつつ、在庫と価格をこまめにチェックしておきましょう。

- Stable Diffusionはメモリはどのくらい必要ですか?

-

Stable Diffusionを安定して使うためには、メインメモリ(RAM)は16GB以上、できれば32GBの搭載をおすすめします。

画像生成はGPUが主に処理を担いますが、モデルの読み込みやキャッシュ処理、他のソフトと同時使用する場面ではRAMの容量がパフォーマンスに直結します。

- 自作とBTOどっちがいいのか?

-

自分でパーツを見繕ってコストを下げたPCが組めるのが最大のメリットだが、少なくても15万円以上の予算は必要。パーツ購入だと保証に入るのに別料金が必要だったりするショップがある。

パーツを買う際に、一括で買う人よりカードで支払うと思うが、実はカードの分割払いで買うより分割払い金利ゼロキャンペーンがあるBTOの方がトータルで支払う額が安かったりする。

構成選びや組み立てをしている時間とパーツの保証などのリスクがあるのでPC組み立ての経験がない人は無償保証付きBTOを購入してカスタマイズして自作の知識をつけていく方が安心。